新潟の松之山の山あいで見た、“食”の原点

7月5日、6日は新潟・松之山でホーリーバジル(和名:神目箒、サンスクリット語:トゥルシー)を育てながら暮らしている私たち夫婦の愛する友人の嶋村彰さんが経営するキャンプ場を訪れました。

ちなみに7月5日は私たち夫婦の出会った記念日

そんな記念日を仲間と共に最高の場所で過ごさせてもらえるって本当に最高にしあわせ。

ここは山々に囲まれ、清らかな水が流れ、夜には満天の星空と蛍が舞い広がる場所。

まるで自然とともに深呼吸するために用意されたような空間で、もうそれはまるでサンクチュアリー。

ウッドデッキに腰をおろし、みんなで焚き火の揺れる炎を見つめながら、交わす他愛のない会話。

「生活が忙しすぎてしまって、人間が自然から離れて行ってしまうと、こういう時間や豊かさの本質って忘れていってしまうね。。。。」

そんな言葉に、私は静かにうなずきました。

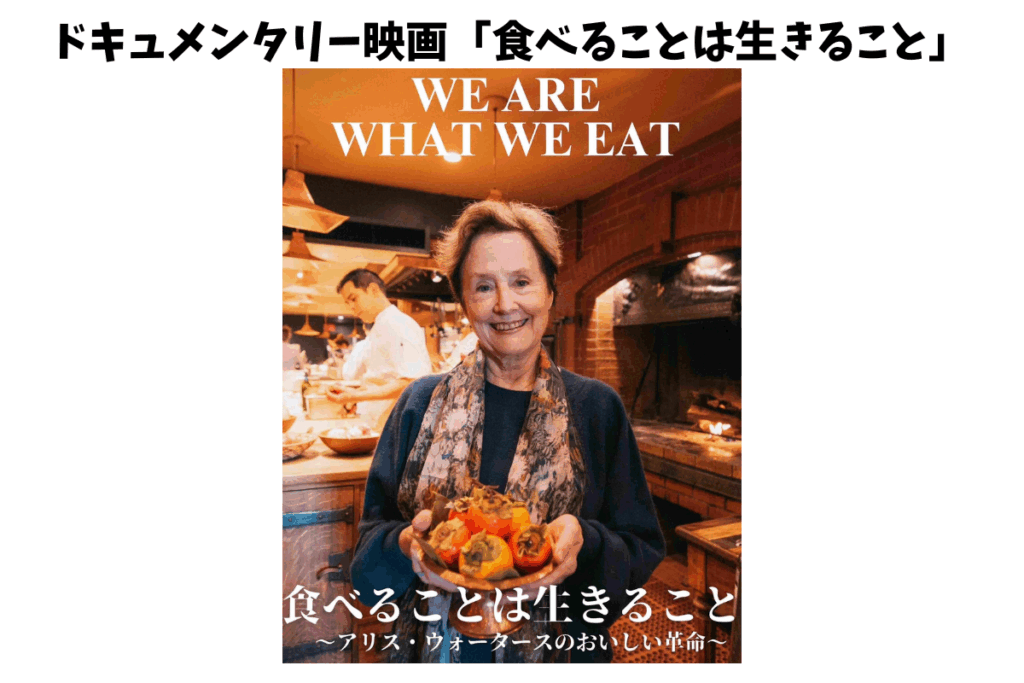

そして翌日は、彼が主催したドキュメンタリー映画『食べることは生きること(原題:We Are What We Eat)』の上映会が十日町市松之山自然休養村センターで開かれました。

カリフォルニアの伝説的なレストラン「シェ・パニーズ」の創業者、アリス・ウォーターズを追ったこのドキュメンタリー映画。彼女が唱え続けてきた「地産地消」や「オーガニック」「スローフード」の理念、そして食を通じた教育や地域との関わりが、美しい映像と共に綴られていました。

なかでも印象に残ったのは、彼女のこの言葉。

「私たちは、私たちが食べるものでできている。」

食べることは、ただ栄養を摂取するだけの行為ではなく、生き方であり、文化であり、愛情であり、未来をつくる選択でもある。そんな静かな問いかけが、心にじんわりと沁みていきました。

大量消費や利便性の追求を求める時代をまさに生きている私たち。

「ほんとうの豊かさとは何か?」

「ファーマーズファーストの大切さ」

「10年後、20年後、その先の地球について」

「私たちはどう生きるのか?」

今日は、そんなテーマについて少しお話ししたいと思います。

農業という職業に就いて知ったこと

富山に移住してから、私が選択した仕事は企業が運営する畑で農業従事者として勤務することでした。

都会での仕事を離れ、自然と共に生きる暮らしを求めて飛び込んだ農業という仕事。

問題が山積みの今の日本の農業の世界で、実際に仕事として現場に身をおきたい。行動をしていきたい。

最初のうちは、野菜が育つ姿がただただ愛おしくて、大地と共に働くことの喜びなど楽しくて仕方ありませんでした。

けれど現実は、そんなに甘いものではなく・・・・

冬の水の冷たさ、夏の炎天下、鍬を握る手が痛みで震え、中腰での同じ体勢での植え付け作業、重いコンテナや肥料袋の積み下ろし、草取りをしてもすぐにまた生えてくる雑草たち。

商品として、利益を上げて、事業を回すこと、生業にすることの大変さ。

虫との果てしない攻防、突然の豪雨、病気でダメになる作物。

そして情けないことにある日、とうとう腰を痛めて動けなくなってしまう始末。(とほほホホ・・・)

そのとき私は思いました。

「自然とともに生きるって、簡単に言ってはいけないことだなぁ」

「農家さんが食卓に運んでくれているこの野菜やお米の尊さとそこに至るまでの過程での苦労」

「農業を生業にし、生きている人たちへの感謝と尊敬の想い」

美しいだけではない、自然の厳しさと自然の恵、命を育てるという責任の重さ。

生産者さんは、日々その営みの中に身を置き、リスクと向き合いながら命の循環に携わっている本当に尊い存在なのだと。私なんてほんの少ししか垣間見れていないのですが、生産者さんが抱える問題や悩みも、家庭菜園ではわからなかったことも、ようやく少しだけ実感できたような気がしました。

「安さ」や「私たちが求める基準」が未来を奪うこともある

今、スーパーに行けば、季節を問わずあらゆる野菜が安価で並んでいます。

でも、その裏側にどれだけの労力やコストがかかっているのか、私たちはどれほど本当に理解できているでしょうか?

たとえば、無農薬・無化学肥料で人参を育てようとすれば、草取りは手作業、病気の予防も自然の力を頼りにします。

虫食いが出ることもあるし、収穫時には一本一本、状態を確認しながら丁寧に洗って袋に詰める。

出荷発送の準備やSNSでの告知、直売所とのやりとり、販売管理、全てを担っている農家さんも少なくありません。

にもかかわらず、市場では「安くなければ売れない」というプレッシャーがのしかかってくる。

出荷をしても野菜が売れなければ売り上げはゼロとなり、廃棄されます。(農協などで一括購入してもらう場合は別)

買う側が「少しでも安く」と求めるたびに、そのしわ寄せは、静かに、でも確実に生産者さんの生活を脅かしていきます。

本当にそれでいいのでしょうか?

農家さんが持続可能なかたちで農業を続けていける価格とは?

いのちを育てる営みがちゃんと報われる循環を、私たちはもっと真剣に考える必要があると思うのです。

地域で育った野菜を、地域で食べるということ

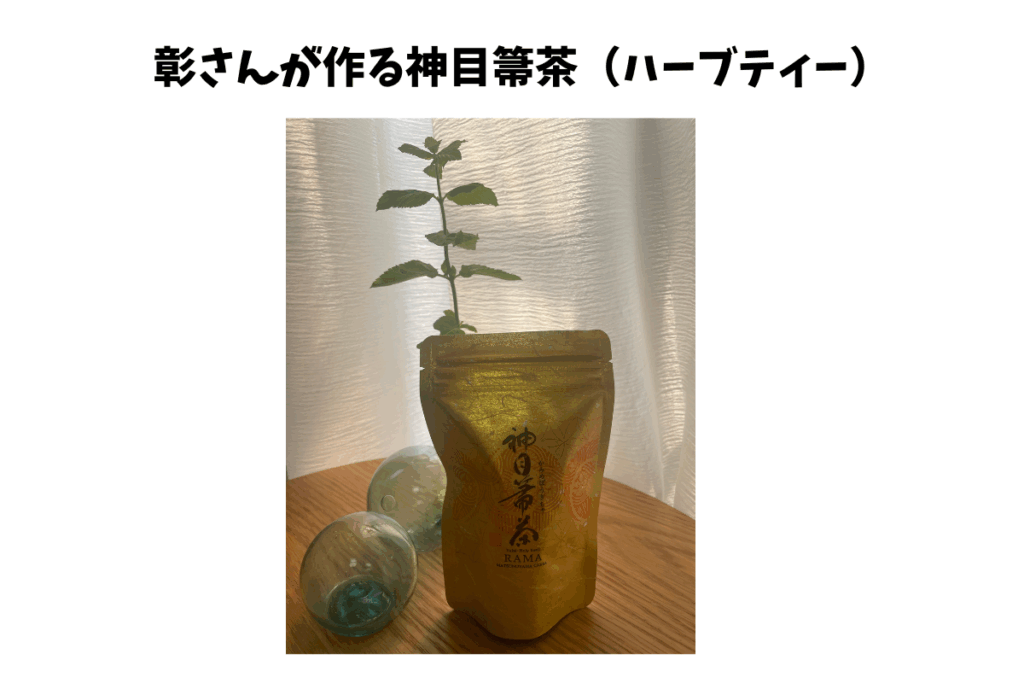

まつのやまで嶋村さんがつくる「神目箒茶(かみめぼうきちゃ)」は、ホーリーバジルのお茶で、種から育て、無農薬&無化学肥料で栽培し、収穫・乾燥・パッケージ・お客さまへの販売まですべてを彼自身が手がけています。

その土地の風土とともに育った植物や野菜を、地域の人たちが飲み、食べ、共に語らい、心身を整えていく。

地元の食材が、地元の人のいのちと暮らしを支える。

それは昔は当たり前だった風景ですが、今こそあらためて価値を取り戻すべき営みではないでしょうか。

遠くから輸送費をかけて届く野菜より、地元の生産者さんの畑で朝採れされた野菜を、夕方の食卓に並べる。

それだけで、CO₂の排出も抑えられ、地域経済にも貢献できる。

そして何より、食べものの背景にある「人」の顔が見えるようになります。

「安心」と「感謝」でつながった暮らしや営みがそこにはあります。

私にできること、あなたにできること

腰を痛めて農業の現場を離れてから、私はもう一度「自分にできることは何か?」を考えるようになりました。

仕事として野菜を作ることはできなくなっても、つなぐことはできる。

作物を届けることはできなくても、伝えることはできる。

食べものの裏側にある物語、

作り手の想い、

自然とともに生きるということの尊さや難しさ。

それらを、自分の言葉で誰かに届けていくこと。

アリス・ウォーターズが言うように、

「私たちは、私たちが食べるものでできている」。

食べることは、日々の選択であり、生き方そのもの。

だからこそ、ほんの少しだけでも「食べる」という行為を見つめ直してみてほしいのです。

今日のあなたの「食卓」を見つめ直すことを。

作り手さんの顔が思い浮かぶ「食卓」へ。

誰が、どこで、どんな風に育てたのか?

今、私が口にしているこれは、どんな旅を経てここにたどり着いたのか?

それを知ろうとするだけでも、食卓はきっと、もっと豊かなものになるのではないでしょうか。

感謝が生まれ、いのちのつながりを感じられるようになるのではないでしょうか。

わたしたちの未来は、毎日のごはんの中にある。

そのことを、これからも忘れずにいたいと思います。

そして、つなぐこと伝えることで”いのちを育てる営みがちゃんと報われる循環”の渦を作っていきたい。

まつのやま茶倉とSUN-RISE 茶倉

新潟・松之山にある「まつのやま茶倉(chakura)」。

ホーリーバジル(神目箒)を無農薬・無化学肥料で栽培し、お茶や日々の暮らしを豊かにする生活用品などを自らが加工し、自然の恵みをそのまま届けてくれる愛がいっぱい溢れた素敵な農園です。

オーナーの嶋村彰さんが手がけるこの「まつのやま茶倉」は、“自然”と“人”、“自然”と“暮らし”をゆるやかに繋いでくれる、想い出させてくれる、そんな場所。

オンラインショップもあるので、お茶は全国どこからでも注文できますが、

もし機会があれば、ぜひ実際に松之山の空気の中で、神目箒茶を味わってほしい。

シーズンごとに農業体験も実施されているので、ホーリーバジルの爽やかな香りに包まれながら、お茶になるまでの過程を愛情を込めて作っているオーナーと共に、農作業を通して「自然の営みや恵み」について実際に感じてほしいです。彰さんが作る神目箒茶は澄み渡る空のようなすっきりとした清涼感と、命のリズムを取り戻せるような、そんな一杯ですよ。

▼ まつのやま茶倉 公式HP →こちら

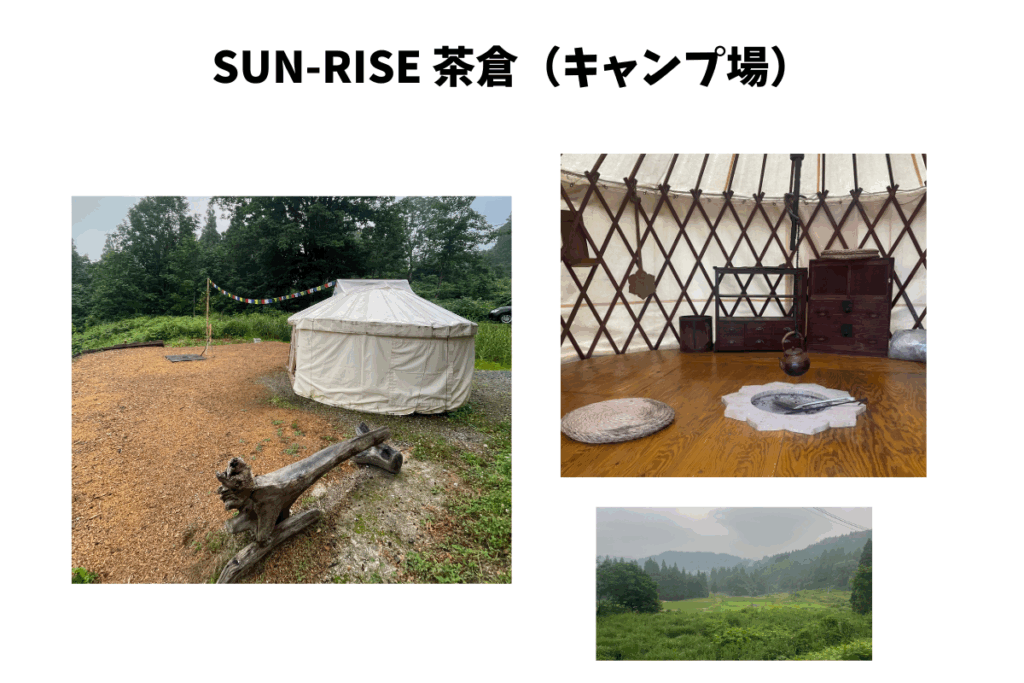

そして、今回わたしたちが宿泊したのは「SUN-RISE 茶倉」という名前のキャンプ場。

ここは嶋村彰さんが運営されているキャンプ場です。

敷地内にパオ(ゲル)があり、そのパオ(ゲル)の中での非日常体験はまるで日本にいることを忘れてしまいそうです。そして、キャンプサイトからの棚田の景色や日の出の美しさ。

さらには、希望者にはホーリーバジルの農業体験やお茶づくり体験も可能なんですよ。

子どもも大人も、犬も、みんな五感まるごと自然にゆだねることのできる、まるで小さな地球みたいな場所。

「本当の自分に戻れる」「自然に生かされている喜び」そんな感覚を味わいたい方には、ぜひおすすめしたいキャンプ場です。

▼ SUN-RISE 茶倉(キャンプ場)詳細 → こちら

まつのやま茶倉

住所:〒942-1341 新潟県十日町市松之山黒倉1150

オンラインショップ:https://www.mother-cakra.com/product/

FB:https://www.facebook.com/matsunoyama.cakra/

キャンプ場予約:https://www.nap-camp.com/niigata/16450

https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000226729/activity/l00005B381/

まつのやまの山あいで生まれている小さな循環の輪が、

読んでくださっているあなたの暮らしにも、そっと届きますように。

LOVE Toyamariko

コメント

コメント一覧 (2件)

あ 持ってるよ このお茶

お茶と共に山塩も作っているの!そのお塩もすごく美味しいんだよ(^ ^)